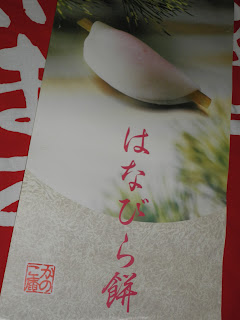

「花びら餅」製造の準備が出来ました。かのこ庵は最早、お正月です。

「花びら餅」製造の準備が出来ました。かのこ庵は最早、お正月です。この「花びら餅」の正式な名称は「菱葩餅(ひしはなびらもち)」と呼ばれ、実は平安時代の新年行事に用いられたのが始まりです。「歯固めの儀式」として宮中で供せられてきたという歴史ある、由緒のあるお菓子なのです。勿論、当時の物とはその形も材料も違いますが、新年に長寿を願い、お餅の上に赤い菱餅を、更に肉や野菜、鮎、瓜などがのせられていたとの記録があります。

長い歴史の中で少しづつ簡略化、変化をして現在の形になったのは明治時代になってからのことです。

宮中に和菓子を献納していた川端道喜という方が作りました。そして、裏千家での初釜における茶席菓子として使用することが許可され、今日、私達も新年の縁起菓子として食べられるようになったという訳です。

求肥で作られたお餅の中に蜜漬けのごぼうと白味噌を煉りこんだあんが入っているという贅沢な和菓子です。

如何ですか。初春を寿ぐには格好の和菓子といえるでしょう。

さて、かのこ庵の店内ですが、本日一部を、お正月の飾り付けにさせていただきました。

さて、かのこ庵の店内ですが、本日一部を、お正月の飾り付けにさせていただきました。一寸早いかもしれませんが、草餅や桜餅、道明寺製桜餅、紅白(一個で)笑窪まんじゅう等の製造が控えておりまして、又しても多忙の日々となりますので。そして年末には、ご注文いただいたお餅搗きがございます。

お店は元日だけ休みで二日から営業となります。一月八日は「成人の日」ですので、お赤飯のご注文が沢山入ります。

いささか肉体労働の季節であるともいえますが、ここでしっかり働かないと後で苦労することとなります。

合羽橋に出かけたついでに浅草橋に立ち寄りますと、この様な物を専門に販売している会社がございます。そこで、ついつい買い込んだ飾り物が長年の内にたまってしまいました。実は出し切れずに陽の目を見ないままの飾り物も結構あるのです。馬鹿ですね。

合羽橋に出かけたついでに浅草橋に立ち寄りますと、この様な物を専門に販売している会社がございます。そこで、ついつい買い込んだ飾り物が長年の内にたまってしまいました。実は出し切れずに陽の目を見ないままの飾り物も結構あるのです。馬鹿ですね。近日中に今年最後のカキコミを致します。

つまり、一個で紅白に、そして金箔をつけた「笑窪万寿」を正式にご案内する予定ですので。これもお楽しみに。

ところで、表紙が変わりました。「元祖いちご大福『苺の娘(こ)』」が、今年は好調に売れております。品切れの折はご容赦下さい。

昭和六十年の創業以来、製造してきた商品です。7~8年前、一時、余りにもあちこちで販売されるようになり、アホらしくなって一年だけ製造をやめたことがありました。

しかし、「かのこ庵のは違うのよ」といわれまして、作り続けてきました。

生のフレッシュな苺を使うということは、売れ残ると全て

ただのごみとなり、ロスの多い商品でもあります。見込み違いで作り過ぎるときもありました。

ところで、一時ブームになった「10円まんじゅう」はどうなったのでしょうか。

あれは全自動包あん機という物が有るのですが、一分間に40~50個作れます。

そのメーカーの陰謀といっては失礼かもしれませんが、便利は便利なのでしょうが、さほど大きくは無いお菓子屋さんにまで売り込み、導入した結果、一日の仕事を数時間で終わしてしまう結果となり、機械が遊んでしまうのですね。

それを解決するために一口サイズのおまんじゅうをこの機械で仕上げるべく仕向けたわけです。

一時はよかったのでしょうが、所詮は10円です。不味くは無かったのでしょうが、一昨年の夜、ある大手のスーパーに出店しているお菓子屋さんの店頭に沢山、山積みされた20個入りの例の物があるのを見て、複雑な感情を抱いたことを思い出します。

物が物だけに残れば全てごみでしょう。

今更ながら、商売というものの難しさを思い出させてくれるこの年の瀬です。

山口瞳先生の色紙を架け替えました。

「冬の夜 風が吹く」。

明後日は冬至です。

数日前から寒さが厳しくなってまいりました。

皆様、ご自愛下さい。

0 件のコメント:

コメントを投稿